中国日报4月2日电(记者 赵旭)这绝非一匹寻常的青铜马——它早已超越艺术品或是文物的范畴。对今天的中国人而言,它是力量的图腾,是勇毅的徽章,是贯通古今的刚健风骨的化身。

它那腾跃的瞬间被永恒定格:四蹄凌空,束起的马尾飞扬,欢愉的嘶鸣似要破喉而出。从翕动的鼻孔到圆睁的眼眸,每一道肌骨都迸发着原始的生命力,将刹那芳华凝为永恒。马右后蹄下惊起的飞鸟回首顾盼,似乎被这股不可阻挡的磅礴气势所震撼。

自1978年从东汉墓葬重见天日,这尊高36厘米的青铜马便成为“天马”传说的最佳注脚。史料记载,大宛国(今乌兹别克斯坦)盛产此等神驹,汉武帝在霍去病大败匈奴控制河西走廊后也终于如愿求得良驹。

如今这匹铜奔马静立在兰州的甘肃省博物馆里。兰州并非河西走廊的一部分,但它距离走廊东端的乌鞘岭仅160公里。公元前121年,霍去病第一次跨域乌鞘岭进入走廊地区,开启了汉帝国打通这一战略通道的征程。

甘肃省博内的珍藏诉说着两千年前的辉煌:彩绘木鸠杖首,见证七十赐杖的汉律仁政。大约从汉文帝开始,敬老尊老遂成为一种时尚,并渐渐演化成为一种制度,一项国策。朝廷不但每年都要举行敬老活动,还要给年龄在七十岁以上的老人颁发鸠杖,即有鸠鸟形象置于顶的木手杖,称王杖。持杖之人可以自由出入官府,见官还不用“趋”(小跑步),外出时还可以走驰道,做买卖还减免租税,如此地位和特权,充分体现了西汉时期对尊老敬老政策的高度重视。这还不算,假如有冒犯持杖之人,还有相应的法律处罚,仅仅是殴打或侮辱了老人,就以大逆不道的罪行斩首弃市,甚至有的罪人还连累到亭长、乡官们被“弃市”。如此严厉的处罚,恐怕也是前无古人,后无来者了。

河西走廊地区的干旱和盐碱环境为木质文物提供了天然的保护屏障,减缓了它们的降解过程。大量作为殉葬品的微缩木质农具牲畜模型在这一地区出土,勾勒出绿洲耕战的日常。事实上,从汉代开始,“屯垦戍边”便成为中原王朝经营河西的重要战略之一,走廊绿洲上的农业和畜牧业都高度繁荣。其中一片绿洲便是武威,在公元四世纪初到五世纪中叶期间,武威市河西地区重要的政治中心。

记得去参观武威市博物馆,它的馆藏在全国名列前茅。其中一件珍贵的文物是一口巨大的青铜锅(鍑),高118厘米,重230千克。这口锅是在当地出土的,据推测是匈奴军队用来炖煮牛羊肉的。今天前往河西的旅行者也一定要尝尝这些美食,因为该地区至今仍以优质的牛羊肉闻名全国。

甘肃省博和武威市博都设立了大面积展区,展示丝绸之路的文物,例如织物样本,以及饰有葡萄藤和希腊酒神狄俄尼索斯形象的银器。粟特人——他们对丝绸之路贸易的控制在四世纪至八世纪达到巅峰——也在展览中有所体现,比如那些长着大胡子、带着风帽、身着类似现代翻领风衣外套的陶俑。展览的文字说明提到,在千里之外的丝绸主要购买地区,人们发明了一种原始的烘干装置,使丝织品更加干燥、轻盈,也因此价格更低廉——丝绸当时是如黄金一般按克重出售的。

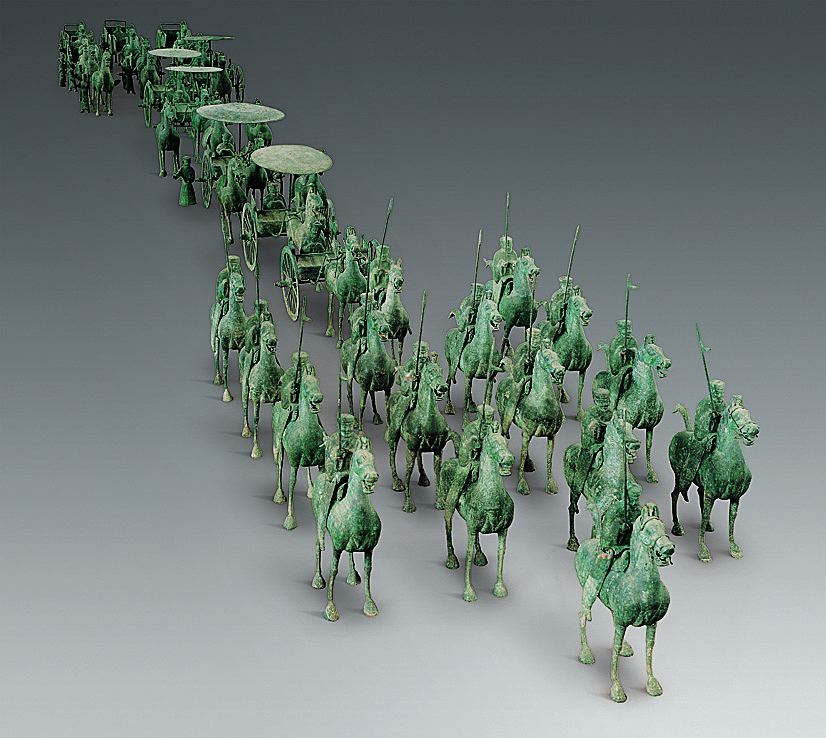

此外,博物馆中还展出了各种马匹——木制的、陶制的,当然还有青铜制的。提到青铜马,就不能不提到著名的“铜奔马”的出土地,武威的雷台汉墓。铜奔马发现于这座东汉墓葬的一个侧室,是一整支由39匹马、45个人物雕像和14辆战车组成的铜车马仪仗队中的一件。

墓道穹窿高悬4.5米,无灰无浆,全凭斗拱力学千年不倒。1927年甘肃大地震中,地面建筑尽毁而墓室安然,堪称建筑奇迹。更奇者,墓中枝形铜灯暗藏玄机——其设计旨在耗尽氧气,形成天然密封,令文物得以完美保存。

据推测,该墓葬属于一位东汉将军及其夫人,因为后室发现的一枚破损严重的印章上残留着“将军”二字。墓中有两具棺木——一具内藏有女性的金饰与丝绸衣物,另一具则包含一段男性的腿骨、几个印章以及一枚青铜弩机。

“这位将军或许战死沙场,他的腿骨被人拾起后送回埋葬。” 墓地的讲解员陈琴琴说道。据她介绍,这座墓葬之所以被称为“雷台”,是因为明朝时期在墓室上方修建了一座雷神庙。

“明代的人们根本不知道,他们是在一座汉墓上建庙的。” 陈说道。“但细想想,一层历史总是不可避免地覆盖在另一层之上,层层叠加,共同讲述一个永不止息的故事。”

免责声明

凡本网站注明"来源:XXX(非每日甘肃网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。

每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理,联系电话:0931-8159799。